Par Marc Valleur

L’intérêt croissant pour les addictions sans drogues, dont le jeu pathologique est la plus reconnue, est à l’origine de débats passionnés : « L’addiction aux jeux en réseau sur Internet existe-t-elle ? », « Le jeu pathologique est-il une vraie addiction ? » sont par exemple deux questions qui peinent à trouver une réponse consensuelle parmi les spécialistes concernés. De nouvelles catégories d’acteurs, de nouveaux experts sont concernés pour chaque « nouvelle » addiction : dans le cas d’Internet, les divers spécialistes des technologies de l’information et de la communication, dans le cas des jeux en réseau, les concepteurs, les entrepreneurs, mais aussi des spécialistes de l’enfance et de l’adolescence, et, dans tous les cas, comme pour le jeu d’argent, les sociologues et anthropologues qui ont étudié la pratique en cause.

Deux grands courants semblent se dessiner : d’un côté, une distinction ferme entre de « vraies » addictions, représentées par l’alcoolisme, les toxicomanies, le tabagisme, et de « fausses » addictions, dont les addictions sans drogues. De l’autre, une prise en compte des addictions au sens large, incluant les addictions sans drogues ou « comportementales », les « addictions avec drogues » devenant une catégorie particulière de ce groupement plus vaste. Toutes ces discussions tendent, de fait, à raviver des questions fort anciennes sur la nature des addictions dans leur ensemble, ainsi que les diverses critiques de « l’addiction-maladie ».

Que les différents champs qui constituent aujourd’hui la vaste constellation des addictions aient, depuis toujours, été problématiques est une évidence : alcool, drogues, sexe, jeu, nourriture, ont depuis la nuit des temps fait l’objet de régulations, de contrôles, d’interdits et de prescriptions. Historiquement, toutes ces mesures ont été, successivement, d’ordre religieux, puis moral, et la médecine d’aujourd’hui, au niveau clinique comme au niveau de la santé publique constitue en quelque sorte le relais de ce cadre religieux et moral. L’addiction-maladie relève donc d’une évolution du regard, tendant progressivement à une « naturalisation », voire une « réification » de vastes problèmes de société, spécifiquement humains, qui sont par cette opération repliés sur le corps, par exemple sous la forme d’un dysfonctionnement cérébral.

On a pu, de façon très symbolique, dater la naissance de cette addiction-maladie à 1784 avec le travail de Benjamin Rush (« An Inquiry into the effects of ardent spirits upon the human body and mind », voir Valleur, 2006). Son texte est une parfaite illustration du lien entre la naturalisation à visée scientifique et, déjà, le souci de « déstigmatiser » l’ivrognerie. Les mots d’ordre actuels, « l’alcoolisme est une maladie comme les autres », ou « l’addiction est une maladie chronique du cerveau », relaient en quelque sorte ce mouvement inaugural.

Un travail entrepris avec Louise Nadeau, professeur de psychologie à l’université de Montréal, autour de la traduction par Jean François Cottier, professeur de latin médiéval, du livre de Paquier Joostens ou Pascasius Justus, alea sive de curanda in ludendi pecuniam cupiditate (du hasard, ou du traitement de la passion pour l’argent du jeu) de 1561, pourra peut-être moduler cette vision historique, de deux façons :

- D’une part, en faisant remonter l’addiction-maladie non plus seulement à l’aube de la démocratie et de la modernité, avec Rush, mais aux débuts de l’humanisme, lors de la renaissance.

- D’autre part, en posant comme addiction première non l’ivrognerie, mais la passion du jeu, donc une de nos actuelles « addictions sans drogue ».

Le caractère immémorial du souci envers les objets d’addiction, comme l’ancienneté supposée – qu’elle remonte à la Renaissance, ou « seulement » à la démocratie – de l’addiction-maladie confèrent à cette entité une densité certaine : il ne s’agit pas uniquement d’une « niche écologique » (I. Hacking) éphémère, produite par notre société post-moderne « d’hyperconsommation ».

Mais cette ancienneté historique n’est toutefois pas une preuve absolue, une garantie d’une « dureté ontologique » de l’addiction, qui en ferait une maladie aussi évidente que la tuberculose ou le diabète : il nous faut bien admettre qu’il n’y a pas eu, en la matière, l’équivalent des découvertes de Koch ou de Claude Bernard. Que Pascasius ait perçu l’addiction presque de la même façon que nous pourrait aussi vouloir dire qu’il a été victime des mêmes illusions : depuis des millénaires, les hommes voient dans le ciel les mêmes constellations qui leur sont des repères familiers. Mais la grande Ourse, en soi, n’est qu’une construction due à un angle de regard particulier, chacune de ses composantes ayant, bien sûr, une existence « réelle », mais leur assemblement en un tout relevant de l’illusion…

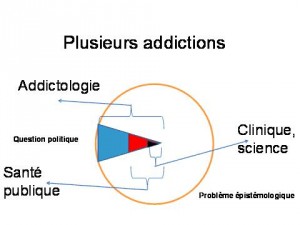

La question de la nature des addictions, voire de leur existence, se pose donc toujours de façon très aiguë, malgré toutes les avancées de toutes les nombreuses disciplines concernées. En témoignent deux articles récents de Harold Kalant, pionnier et expert peu contesté de la pharmacologie des addictions : « What neurobiology cannot tell us about addiction », et « Drug classification : science, politics, both, or neither ? ». Le premier article pose des questions épistémologiques, et souligne les tensions entre un abord clinique, descriptif, et un abord scientifique de l’addiction. Le second pose des questions politiques, et pointe les tensions entre abord clinique ou scientifique d’une part, et abord de santé publique de l’autre. Définir l’addiction reste en fait un problème, et bien des querelles sont dues au fait que les interlocuteurs croient parler de la même chose, alors que ce n’est pas le cas.

Il y a de fait au moins trois regards, trois types de discours sur l’addiction : un regard clinique, un regard scientifique, et un regard de santé publique. L’une des raisons de douter de la « réalité », ou de la « dureté ontologique » de l’addiction provient en partie de ce que chacun de ces regards tend vers un objet qui est peut-être différent des deux autres… Il nous faut donc tenter de caractériser le regard clinique, puis le regard scientifique, pour mettre en évidence les tensions qui existent entre ces deux points de vue. Puis de voir la différence, et les difficultés posées par l’existence du regard de santé publique. Il apparaît en effet que la clinique et la recherche sont deux regards différents qui s’adressent à une même addiction, tandis que santé publique et addictologie tentent de cerner un objet différent.

Le regard clinique

La définition de l’addiction, pour un clinicien, peut être à la fois simple et concise : c’est le fait, pour le sujet concerné lui-même, de vouloir réduire ou cesser sa conduite, sans y parvenir. Elle correspond en grande partie à la définition que Pierre Fouquet, pionnier de l’alcoologie en France, donnait de l’alcoolisme : « la perte de la liberté de s’abstenir d’alcool ». Cette définition comporte une part nécessaire de subjectivité : elle désigne le sentiment intime d’aliénation vécu par une personne, le clivage qui s’opère en lui entre la volonté de sobriété et le désir de boire. Elle se heurte à la question du « déni », la négation possible de l’addiction par l’addict lui-même. Cette possibilité a pu conduire à ajouter, dans les définitions officielles, des critères tendant à plus d’objectivité, afin de permettre un « diagnostic » d’addiction, c’est-à-dire au fait de voir la maladie à travers le patient, en dehors de son propre discours. Ces tentatives d’objectivation conduisent à ajouter aux critères de l’addiction un certain nombre d’items, qui sont essentiellement des conséquences, et non des éléments proprement constitutifs de l’addiction : c’est le cas de la dépendance physiologique, de la tolérance, du syndrome de sevrage. (Il n’est pas certain que ces critères entraînent une inclusion plus grande de sujets dans le groupe des addicts : il semble que le critère « tentatives répétées, mais infructueuses, de réduire ou cesser la conduite » soit, à lui seul, assez inclusif.)

Il arrive aussi –par exemple dans certaines définitions de la « cyberaddiction » – que l’on ajoute comme critères le fait que la personne cache sa conduite à son entourage, mente, commette des délits : ces éléments pointent les risques logiques et éthiques de ces critères objectifs : logiquement, si un sujet ment, fait des efforts pour masquer sa conduite, triche, c’est bien qu’il sait, plus ou moins consciemment, que cette conduite existe, et pose problème. Sur le plan éthique, c’est la légitimité de l’intervention thérapeutique qui se trouve posée : la volonté de réduire ou cesser la conduite, sans y parvenir, laisse place à une demande d’aide, et légitime cette intervention. Sinon, il est difficile de justifier un traitement pour quelqu’un qui, même physiquement dépendant, n’aurait pas la moindre envie de remettre en question sa conduite. Tout au plus peut-on alors travailler à faire naître en lui ce désir de changement, conformément aux propositions du « modèle transthéorique du changement » de Prochaska et Di Clemente, ou aux approches de type « motivationnel » (Miller et Rollnick). Mais de fait, la position du clinicien part de son intention thérapeutique, de son engagement dans une pratique qui relève l’art et non de la science. Quelle que soit l’importance des outils, notamment médicamenteux, dont il dispose, le cœur du traitement ne réside jamais dans son aspect « technologique », y compris au niveau des psychothérapies : c’est ce que tendent à démontrer toutes les tentatives d’évaluation comparée des diverses formes de psychothérapies.

La définition opérante de la maladie, en clinique, correspond donc aux considérations de Georges Canguilhem sur le normal et le pathologique : la maladie ne commence pas par quelque dysfonctionnement des processus physiologiques, mais par une demande d’aide du patient en souffrance. Elle ne se définit pas par un nouvel état objectif, par exemple « allostatique », mais par le sentiment du patient qu’il n’est plus le même.

Le regard scientifique

Le clinicien prête donc le flanc à la critique des scientifiques : artiste pris dans l’intersubjectvité de sa relation avec son patient, il n’est guère en mesure de proposer un critère sûr et objectif, permettant de distinguer ce qui est ou non une « vraie » addiction. C’est cette critique qui s’exprime dans le livre « rationality and addiction » de Jon Elster et Ole Jorgen Skoog, qui aborde l’addiction sous l’angle de ce que l’on appelle aujourd’hui la neuroéconomie (Schmidt C). Les auteurs y montrent que l’on peut facilement prendre » pour une vraie homologie – une équivalence ontologique – ce qui en réalité n’est qu’une analogie, une ressemblance superficielle. Ils donnent pour illustration l’exemple des ailerons de baleines, des ailerons de requins, des ailes d’oiseaux et des ailes de chauves-souris. Superficiellement, l’on est tenté de regrouper comme homologues les ailes d’oiseaux et les ailes de chauve-souris, les ailerons de baleine et les ailerons de requins. Or, on sait bien que dans une classification scientifique des animaux – depuis Aristote – la vraie homologie relie les ailerons de baleines aux ailes des chauves-souris, puisqu’il s’agit de deux mammifères, et non de poissons ou d’oiseaux.

Le regard scientifique n’est pas celui d’un pêcheur ou d’un chasseur, et il va s’attacher à découvrir le critère distinctif, objectif, de l’addiction, celui qui pourrait être, inscrit dans le corps, l’équivalent des mamelles des mammifères. Par définition, l’approche scientifique s’oppose au regard clinique, en s’intéressant aux mécanismes vitaux et non à « l’histoire intérieure de vie » (selon une distinction qui remonte à Ludwig Binswanger). De façon légitime, les scientifiques sont donc à la recherche de ce que l’on peut appeler un « facteur X », d’ordre biologique, qui sous tendrait les diverses manifestations de l’addiction.

On a cru trouver ce facteur avec les endorphines et les enképhalines, avec la description des « processus opposants », avec les travaux sur les circuits de la récompense, sur la dopamine. On l’identifie aujourd’hui au découplage des circuits adrénergiques et sérotoninergiques, et, selon certains, à une perte de plasticité cérébrale… Avec H. Kalant, nous pouvons toutefois penser que toutes ces découvertes font progresser la connaissance du fonctionnement cérébral, l’adaptation de l’organisme à quantité de facteurs extérieurs, et ne sont pas spécifiques de l’addiction : le « facteur X » reste, de fait, une inconnue.

Ce qui différencie ce facteur X de l’addiction du clinicien, ce qui en fait l’intérêt, est le fait qu’il appartiendrait à l’ordre des phénomènes objectifs, et donc, selon une importante distinction posée par Ian Hacking, à un « genre indifférent », et non plus à un « genre interactif ». Un genre interactif regroupe des phénomènes humains, éminemment susceptibles d’être modifiés par la façon dont ils sont appréhendés : les discours, même les plus théoriques, sur l’addiction sont ainsi de nature à modifier la vie des « addicts », ainsi que l’image qu’ils se font d’eux-mêmes. La question se pose pour toutes les pathologies psychiatriques, dans lesquelles il apparaît important de déterminer ce qui est pure construction sociale de ce qui est inscrit dans les mécanismes biologiques.

La science vise donc le même objet que la clinique, mais selon une démarche opposée : la clinique part d’une souffrance singulière pour essayer de comprendre ou soulager, la science construit des modèles à partir de facteurs organiques supposés, pour expliquer les mécanismes de l’addiction.

Les tensions entre clinique et science

Les tensions entre approches cliniques et vision scientifique sont donc de nature à condenser des oppositions qui, depuis plus d’un siècle, marquent le champ de la psychiatrie ou celui de la psychopathologie. La guerre du « bio » contre le « psycho », sciences de la vie contre sciences humaines et sociales, peut renvoyer à la distinction entre sciences « dures » et sciences « molles », selon une distinction venue de l’informatique et de l’opposition entre « hardware », matériel, et « software », logiciel. Mais l’on voit bien que cette opposition est sous-tendue par une distinction très ancienne, mais toujours d’actualité, entre « expliquer » et« comprendre », entre une vision objective et une vision subjective du monde, sinon entre le corps et l’âme. Lorsqu’Harold Kalant pointe les limites d’une approche réductionniste, de plus en plus fine, de l’étude des mécanismes cérébraux pour expliquer l’addiction, il démontre qu’à se limiter à cette approche, nous risquons de nous éloigner de plus en plus de la réalité humaine d’une addiction, celle que rencontrent tous les jours les cliniciens. Il en appelle à une prise de recul, et à la mise en œuvre d’approches intégratives, transdisciplinaires, qui puissent prendre acte des apports des sciences humaines et sociales, non seulement les diverses psychologies, mais l’histoire, la sociologie, l’anthropologie…

Sa réflexion est indéniablement fondée, et souligne le besoin impérieux de dépasser les clivages disciplinaires, de plus en plus importants : chaque champ de recherche devient en effet si précis, si spécialisé, si « pointu », qu’il faut imaginer des « méta- disciplines », capables d’intégrer l’ensemble des recherches. Ainsi pourrait-on tendre vers de véritables visions « trivariées », d’ordre « bio-psycho-social ». On ne peut douter de l’intérêt, sinon de l’urgence, d’un tel programme, qui s’approcherait de la complexité d’un phénomène humain et social. Ceci nécessitera bien des efforts pour dépasser les clivages, ainsi que les hiérarchies souvent implicitement supposées entre les diverses « sciences ».

Mais cela pose un problème majeur, dont il est difficile de dire s’il est, à court terme, dépassable : celui de la commensurabilité des diverses approches en jeu. Pris dans sa relation singulière avec un patient, le clinicien se construit souvent, pour lui-même, des modèles compréhensifs ou explicatifs qui empruntent aux données de la biologie, de la sociologie, de la psychologie, etc.… Mais il s’agit d’un « bricolage », qui ne résisterait pas à une critique épistémologique sérieuse : il y entre des données issues de domaines très différents, les unes relevant de la science, les autres d’approches « de sens », qui ne sont pas scientifiques au sens habituel du terme. Et cette opposition entre approches scientifiques et approches de sens touche à ce qui est notre épistémologie de base, celle qui nous permet d’ordonner les différents existants de ce monde.

Rappelons par exemple que l’anthropologue Philippe Descola définit notre monde occidental actuel comme « naturaliste » : ce que contient notre ontologie de base est le fait que tous les existants – tous les êtres, quels qu’ils soient – ont la même physicalité, mais une intériorité différente, et singulière à chacun. Nous admettons ainsi facilement être constitués des mêmes atomes et molécules que tous les autres animaux, et même d’objets, mais nous sommes par ailleurs certains que notre esprit diffère de celui d’une araignée ou d’une chaise. Ce peut être différent dans d’autres cultures, mais ainsi en est-il dans la nôtre… Or la science est ce qui s’adresse au monde de la physicalité, et les disciplines qui tentent de rendre compte de l’intériorité – qu’il s’agisse de branches de la philosophie (phénoménologie, herméneutique…), de psychologies subjectives, de littérature, etc., ne sont pas assimilables dans la science. Alors que les vieux dualismes âme/corps, hérités de Pythagore et Platon, tendent à être dépassés dans les discours philosophiques, nous en sommes encore réduits, au quotidien, à mettre en œuvre ce que l’on peut appeler un « dualisme méthodologique » : les modèles implicites que se construit un clinicien mélangent des éléments « de sens », de compréhension de l’histoire singulière du patient, et des données issues de la science, qui orientent par exemple les choix médicamenteux. La proposition d’approches synthétiques larges et transdisciplinaires va donc se heurter au problème difficile de la non-commensurabilité des deux types d’approche, scientifique d’un côté, approches de sens de l’autre : c’est-à-dire au fait que les critères de validité des unes ne peuvent servir à juger les autres.

Le regard de santé publique

La dimension de santé publique est celle qui donne aux addictions toute leur importance au niveau politique : les milliers de morts prématurées dues à l’alcool, au tabac, aux drogues, au jeu, sont les premières raisons pour lesquelles les addictions sont prises au sérieux par les pouvoirs publics. Or ce regard s’adresse à un objet qui n’est manifestement pas le même que l’addiction du clinicien ou celle du chercheur. Il suffit d’une ivresse unique pour qu’un jeune se tue au volant, il suffit d’une expérience d’injection pour contracter le sida ou l’hépatite C, il suffit de « déraper » quelques semaines dans le jeu pour être surendetté à vie : la majorité des problèmes posés à la société ne relève pas de l’addiction clinique au sens propre. L’objet du regard est donc ici bien plus vaste, incluant tout ce qui est regroupé sous les termes d’abus ou d’usage nocif. Bien des malentendus ou de faux consensus autour du terme « addiction » proviennent de la confusion entre la définition clinique et la définition de santé publique…

Et l’addiction, en tant qu’objet de l’addictologie constitue un objet encore plus vaste, puisqu’il va intégrer toutes les formes d’usage, au-delà de l’addiction, de l’abus, ou de l’usage nocif. Si Pierre Fouquet définissait l’alcoolisme comme « perte de la liberté de s’abstenir », il définissait par contre l’alcoologie comme « l’étude de l’ensemble des relations entre les êtres humains et l’alcool ». Cette approche n’est pas inutile : si l’on veut peser les répercussions sociales d’une pratique, il faut définir les coûts en termes de maladie, mais aussi d’accidents, de conséquences de l’usage. Mais il faut aussi tenir compte, le cas échéant, des bénéfices de cette pratique pour la société comme pour les individus.

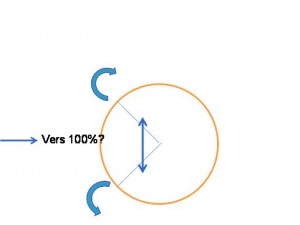

Nous en venons donc à un schéma qui peut montrer les différents objets regroupés sous le terme d’addiction :

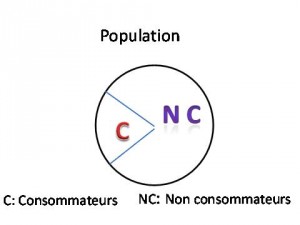

Quel que soit l’objet d’addiction, il va le plus souvent exister une partie de la population qui est concernée, et une qui ne l’est pas. Dans le cas des drogues illicites, la partie des consommateurs est minoritaire. Pour l’héroïne, le triangle des consommateurs, même les simples expérimentateurs, serait très fin : de l’ordre de 1% de la population en France. Elle peut être au contraire majoritaire dans le cas de conduites licites, comme l’alcool ou le jeu : dans ce dernier cas, près de 50% de la population adulte est concernée.

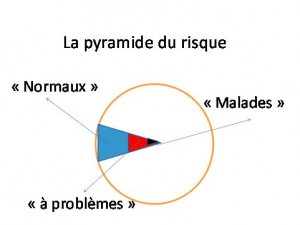

Parmi les expérimentateurs, ou d’une façon générale les consommateurs, la grande majorité n’a pas ou peu de problèmes : contrairement à une représentation très répandue sur « la drogue », ceci est vrai même pour les drogues les plus « dures », et les plus interdites. L’étude NESARC nord-américaine par exemple démontre qu’une petite partie seulement des expérimentateurs d’héroïne ou de cocaïne devient des utilisateurs réguliers, et, parmi eux, une partie seulement devient dépendante.

La partie « malade », celle qui regroupe les patients potentiels des services d’addictologie, est donc toujours très limitée, par rapport à l’ensemble des usagers. C’est à juste titre qu’un sociologue comme Howard Becker proteste contre la tendance à assimiler tous les consommateurs à des dépendants, par exemple en recourant au terme de « drogués » pour désigner tous les utilisateurs de marijuana. Il est illogique –mais c’est très souvent fait – d’utiliser, en matière de drogues illicites, comme indicateur principal, le chiffre d’expérimentateurs, alors que dans le même temps, pour les produits licites, l’indicateur le plus fréquent est le nombre de dépendants, d’ « addicts », de « malades » : ceci conduit à une dramatisation artificielle des problèmes de « drogue », et à une banalisation tout aussi artificielle des problèmes liés aux médicaments, à l’alcool, au jeu, aux aliments…

Mais il faut aussi souligner que, pour la santé publique, les « problèmes » pèsent plus lourdement que la « maladie » : Comme nous l’avons souligné plus haut, il suffit d’une ivresse au volant pour qu’un jeune homme se tue avec ses amis, sans jamais avoir été « alcoolique » ou « drogué », et les conséquences des « abus » ou des « excès » ponctuels pèsent très lourd, pour toutes les addictions. . L’abus ou l’usage nocif sont donc très lourds de conséquences, en termes de santé publique ou de coûts sociaux. C’est donc à juste titre, pour de bonnes raisons, que la définition de l’addiction en santé publique vise un objet différent de l’addiction clinique.

Il est aisé de voir que le terme « addiction » renvoie, de fait, à plusieurs objets très différents.

La clinique et la recherche scientifique sont certes deux regards différents, qui visent un même objet : c’est la part « malade » des consommateurs qui, d’ailleurs, est souvent porteuse de plusieurs addictions en même temps ou successivement.

Mais la santé publique y ajoute tous les dommages possiblement liés à l’usage, ce qui construit une addiction d’un autre ordre. Et l’addiction, comme objet de l’addictologie constitue encore une troisième entité, différente des deux autres, qu’elle englobe. (Nous avons vu que Pierre Fouquet définissait l’alcoolisme comme « la perte de la liberté de s’abstenir ». Mais qu’il définissait l’alcoologie comme « l’étude de l’ensemble des liens entre les êtres humains et l’alcool »). Ceci doit inclure les études sur les usages « normaux », « aproblématiques », qui sont plus la règle que l’exception, pour toutes les addictions. Il faut en effet, si l’on veut légiférer ou réguler, prendre en compte les aspects positifs, et mettre les risques en balance avec les bénéfices éventuels d’une consommation ou d’une conduite.

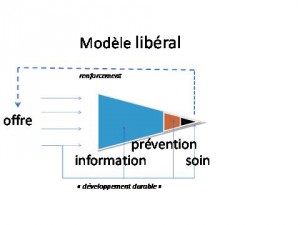

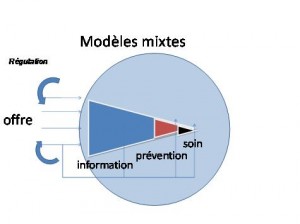

Ce schéma nous permet d’illustrer les différents abords politiques existants en matière de contrôle de l’addiction :

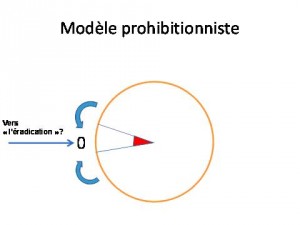

Une question politique

La prohibition tend à limiter l’usage au niveau de l’ensemble de la population. Elle est une réponse évidente, lorsque l’on se réfère à un modèle « monovarié » de maladie, dans lequel tout le potentiel de maladie est concentré dans la substance. Ce modèle fut l’un des premiers à faire entrer les addictions dans le champ médical, au moins depuis le travail de benjamin Rush en 1784. Le travail de Ledermannet sa fameuse « loi » vont dans le même sens : si l’on peut prouver que plus il y a de consommateurs, plus il y a de problèmes et de malades, il devient logique de prendre des mesures pour limiter le nombre de ces consommateurs. La mise en avant d’un « facteur d’exposition aux drogues », (qui fut, de façon pseudo-scientifique, mis en « équations » par Niels Bejerot) ou les travaux montrant l’importance de l’accessibilité d’un objet d’addiction vont aussi dans ce sens. L’interdit, les règlementations strictes, sont donc, logiquement, la première mesure préventive pour nombre d’addictions. Le danger de la recherche du risque zéro, allant jusqu’à la volonté d’éradication totale des « drogues » est évident, pouvant conduire à la criminalisation du simple usage personnel, ce qui est régulièrement souligné par les antiprohibitionnistes.

On en arrive assez rapidement au constat qu’il existe dans la population au moins une petite partie « d’irréductibles », qui transgressent l’interdit. Augmenter sans fin les peines encourues et persécuter les usagers finit par peser sur l’ensemble de la population, et discrédite l’ensemble de l’entreprise. C’est ce que l’on peut retenir de l’exemple radical que fut la politique iranienne en matière de drogues après la révolution islamique. L’interdiction de l’usage d’opium (pourtant longtemps traditionnel dans certains milieux) et d’héroïne alla jusqu’à l’application en grand nombre de la peine de mort pour les usagers. De longues années, et des milliers de morts plus tard, l’Iran se retrouva avec un taux record d’héroïnomanes : le remède avait été pire que le mal. La prohibition « modérée », et modulée par le grand cadre de la réduction des dommages, ainsi que par un réseau de soin de qualité, peut, au contraire, conduire à des résultats appréciables. C’est sans doute le cas de l’héroïnomanie en France : les dépendants à l’héroïne sont aujourd’hui si minoritaires qu’ils n’apparaissent guère dans les enquêtes en population générale. Les simples expérimentateurs sont de l’ordre de 1% de la population. Et la vie quotidienne des dépendants est grandement améliorée par les dispositifs de réduction des risques, ainsi que par l’accès assez facile à des traitements de substitution.

Si l’on voulait dresser un bilan de 40 années de prohibition en France, ces éléments devraient être pris en compte, mais aussi le fait que le cannabis, lui, constitue un problème totalement différent : les expérimentateurs sont très nombreux (plus de 12 millions), les dépendants peu nombreux, et la loi paraît ici totalement inadaptée : Il est irréaliste de maintenir une peine d’un an de prison pour usage simple, et absurde de soutenir une peine de 2 ans d’emprisonnement dans le cas de la conduite automobile. Cette opposition des résultats entre héroïne et cannabis devrait nous pousser à réfléchir à l’ensemble des mesures prises pour lutter contre les addictions : si tous les produits ne présentent pas la même dangerosité, s’ils ne peuvent être tous traités de la même façon, il convient, au cas par cas, de voir où situer le curseur entre prohibition et libéralisme. Le cas des produits légaux, comme l’alcool et le tabac, mais surtout le cas du jeu d’argent et de hasard, qui, en 2010, a fait l’objet d’une légalisation et d’une libéralisation partielle, peuvent servir d’exemples de régulations non prohibitionnistes. La régulation de l’usage de tabac, qui cause de 65000 morts par an, et celle de l’alcool, cause de 45000 décès, peuvent difficilement passer pour des modèles de santé publique. Mais ils démontrent la complexité des facteurs à prendre en compte, y compris l’histoire et la culture des consommations.

La loi de libéralisation des jeux d’argent en ligne pourrait constituer un modèle alternatif intéressant. Elle se situe presque à l’opposé des prohibitions, sans toutefois être complètement libérale (au sens économique et français du terme).

Un exemple de modèle libéral serait ce que certains spécialistes du jeu (Shaffer et Ladouceur) ont nommé le « modèle de Reno » : Il s’agit, selon une logique de « pollueur-payeur », de prélever sur les revenus du jeu les moyens nécessaires au traitement des différents problèmes. Grâce à un tel prélèvement, des actions peuvent être menées à tous les niveaux utiles :

- Une information claire de l’ensemble des consommateurs, sur ce que l’on peut ou non attendre des jeux d’argent.

- Des actions prévention destinées à protéger les publics les plus vulnérables, notamment les jeunes.

- Des actions ciblées sur les joueurs qui montrent des signes de risque de perte de contrôle, notamment à travers la mise en place de modérateurs, la possibilité de limiter ses enjeux, de paramétrer ses dépenses…

- Des actions de soin, qui ont ainsi une source de financement.

- Des recherches, tant sur les mécanismes du jeu excessif, que sur l’addictivité différentielle des jeux, etc…

Les dangers d’un libéralisme absolu sont au moins aussi évidents que ceux de la prohibition la plus dure : il suffit, pour s’en convaincre, de regarder l’effet des substances psychoactives dont l’usage est largement toléré, sinon encouragé : l’alcool est, en France, la cause de 45 000 morts par an, le tabac de 65 000.

Le premier inconvénient du « modèle de Reno » serait de s’en remettre purement et simplement à la bonne volonté des opérateurs, selon une optique de « développement durable », prônée par certains auteurs. Ces derniers soulignent par exemple que les industries de l’agro alimentaire sont les premiers contributeurs aux recherches sur l’obésité, et qu’elles sont parfois plus réactives que les états dans la lutte contre ce qui apparaît, dans les pays riches, comme un nouveau fléau. Or il est évident que cette position serait, en l’absence d’arbitre extérieur, celle d’un conflit d’intérêt permanent : Les laboratoires pharmaceutiques, dont l’objet est de produire des produits de santé, doivent eux-mêmes être contrôlés de près, et les scandales en la matière ne manquent pas. Il n’y a guère de raisons pour que des industries qui n’ont pas un tel souci des maladies et de la santé publique soient beaucoup plus vertueuses. L’argument souvent mis en avant par les producteurs d’alcool, selon lequel ils préfèrent que toute la population consomme modérément, et qu’ils se doivent, ne serait-ce que pour des raisons d’image, de lutter contre l’alcoolisme, est très discuté : pour l’alcool comme pour le jeu, une petite partie, – 10 à 20 % – des consommateurs, est à l’origine de la majorité des revenus des producteurs et des opérateurs. Ce sont donc les consommateurs les plus intensifs qui génèrent le plus de profit, et non les « dégustateurs » occasionnels, ou les gourmets les plus modérés. Et dire simplement qu’un client-consommateur est plus utile au producteur vivant que mort est évidemment vrai, mais autant pour le producteur d’héroïne ou de crack que pour les industriels respectables. L’exemple de l’alcool démontre d’ailleurs très régulièrement qu’il existe une franche opposition entre les stratégies du marketing et les visées de prévention et de santé publique : « Premix » et bières fortes visent une clientèle de jeunes gens que les acteurs de prévention voudraient voir à l’abri de ces tentations ; Les slogans publicitaires détournent et tournent en dérision d’anciens messages préventifs : « c’est trop fort pour toi », « ne commencez jamais »… Autant d’appels à l’indiscipline, au défi, au goût pour la transgression et l’épreuve ordalique des adolescents et des jeunes adultes, tendant à rabattre leur aspiration de liberté sur le simple pouvoir de consommer…

Le deuxième inconvénient est le risque d’une augmentation sans frein de l’offre : légitimés par leur implication dans la prévention, la recherche, et le soin, les différents opérateurs ne se voient plus opposer de limites, la consommation apparaissant de plus en plus comme une norme. On peut ainsi aboutir à une consommation généralisée, qui deviendrait une nouvelle norme sociale, faisant disparaître, quant aux pathologies et aux problèmes de santé publique, le facteur général de la consommation.

Une fois toute la population entrée dans le groupe des consommateurs, nous arriverions à l’exemple donné par l’épidémiologiste Geoffrey. Rose pour illustrer son « prevention paradox » : si tout le monde fumait 40 cigarettes par jour, le cancer du poumon ne serait plus perçu que comme une maladie génétique….

Ce « prevention paradox » démontre la difficulté à associer deux façons différentes de chercher les causes d’une maladie : il existe une approche de « cas à risques », conforme à la clinique, qui consiste à isoler les raisons pour lesquelles un individu donné a développé, à un moment donné de sa vie, une maladie : on est alors en quête de facteurs de vulnérabilité, d’événements de vie, de pathologies préexistantes, etc… L’autre approche, dite « populationnelle », vise à mettre en évidence des facteurs très généraux, qui rendraient compte du fait que la prévalence d’une pathologie est supérieure dans une population, comparée à d’autres. Les facteurs étiologiques mis en évidence par ces deux approches seront, à l’évidence, de nature différente : d’un côté, des facteurs individuels de vulnérabilité génétique, psychologique, ou autres, de l’autre des facteurs d’environnement indépendants du malade concerné.

Il est logique, même sans supposer des intentions machiavéliques, que, les producteurs engagés de bonne foi dans le soutien aux recherches vont tendre à privilégier les approches de « cas à risque », qui font en quelque sorte peser la responsabilité du pathologique sur l’individu, et non sur l’environnement, sans doute modifié par la consommation à très grande échelle du produit en cause.

L’obésité, le jeu excessif, l’alcoolisme, peuvent être regardés comme des pathologies individuelles, liées à des facteurs génétiques, psychanalytiques, etc…

En quelque sorte exonérés de toute responsabilité directe, les producteurs se voient renforcés dans l’idée que la consommation peut devenir la norme pour tous, les problèmes n’étant le fait que de quelques individus prédisposés, vulnérables, ou déviants.

Pour tous les objets susceptibles de donner lieu à addiction – c’est-à-dire tous les objets de consommation – nous oscillons donc entre deux modes de régulation qui, à l’extrême, sont tous deux mauvais :

- D’une part, le libéralisme absolu, dont les possibles inconvénients sont évidents. La consommation d’alcool et de tabac a été largement encouragée dans notre société, et, aujourd’hui, revenir en arrière s’avère extrêmement difficile, tant ces consommations ont été « normalisées », intégrées à notre culture. Et le soin aux alcoolodépendants, l’aide au sevrage tabagique, les recherches sur les causes individuelles de ces troubles, ne sont guère de nature à répondre à une question majeure de santé publique, les 45 000 morts par an en France attribués à l’alcool, et les 65 000 dues au tabagisme.

- D’autre part, la prohibition pure, visant à l’extrême à « l’éradication » de l’usage. Elle se heurte au minimum à l’existence d’une minorité de marginaux – ou de « résistants » – qui font fi de l’interdit et des risques qui lui sont associés. Surtout, elle ne tient pas compte de la réalité, qui est que la majorité des expérimentateurs, même pour les « drogues » les plus dures, ne deviennent pas des consommateurs réguliers, et moins encore des addicts. Elle encourt donc à la fois le risque d’être inefficace, et celui de produire tant de la délinquance qu’un « illégalisme populaire », dangereux pour la démocratie : la prohibition de l’alcool aux Etats-Unis fut pour ces raisons peut-être un succès en termes de santé publique, mais certainement une catastrophe au niveau de la société. La régulation ne peut donc se construire simplement sur le fondement d’indicateurs de santé, mais doit intégrer tous les paramètres culturels, sociétaux, liés à la consommation. Il s’agit donc non d’un problème de techniciens, mais d’une question éminemment politique.

Puisqu’aucun des modèles n’est bon dans l’absolu, il faut bien imaginer des compromis, et tenir compte de ce qui fonctionne le moins mal dans les régulations existantes.

Il est aussi évident qu’un mode unique de régulation pour tous les objets possibles d’addiction n’est pas réaliste, puisqu’on ne peut pas traiter de façon similaire les aliments, le sexe, l’héroïne ou le crack.

L’éventail des possibilités pourrait s’ordonner entre deux modèles, certes loin d’être parfaits, mais plausibles : le traitement de l’héroïnomanie d’une part, celui du jeu d’argent de l’autre.

La loi de 1970 en France est indéniablement répressive à l’extrême dans la mesure où elle prévoit des peines de prison pour l’usage simple, et elle est, de ce fait, très critiquable.

Dans le cas de l’héroïne le bilan actuel de cette loi vielle de 40 ans n’est toutefois pas totalement négatif. Seulement 1% environ de l’ensemble de la population fait l’expérience de son usage au cours de la vie, la majorité respecte donc l’interdit, sans souffrances particulières. Les utilisateurs réguliers et les dépendants sont assez peu nombreux pour ne pas apparaître dans des études en population générale. Surtout, pour ces derniers, des mesures importantes viennent tempérer le cadre prohibitionniste : la réduction des risques, politique de santé publique, permet de minimiser les dommages liés à l’usage, en favorisant l’accès au matériel d’injection, en permettant une information des consommateurs, en créant des lieux de proximité où ils peuvent recevoir conseils et éventuellement soins. Le soin des dépendants, faisant une part importante aux substituts légaux, buprénorphine ou méthadone, a grandement dédramatisé la vie quotidienne d’un héroïnomane : le traitement médical a aussi un impact sociologique, et le marché de l’héroïne n’est plus aussi attractif pour les trafiquants. Ce qui est dénoncé médicalement comme « détournement » de médicaments à des fins de trafic et de « défonce » a, en partie, un impact social non totalement négatif, puisque des opiacés deviennent d’accès facile et bon marché, ce qui rend moins captive la clientèle des dealers d’héroïne (et explique en partie leur reconversion dans le trafic de cocaïne….).

Ce modèle n’est évidemment pas parfait, et l’on peut noter le paradoxe apparent que constitue le fait d’avoir à vivre comme un délinquant, passible d’un an de prison, durant des mois ou des années, avant de devenir un dépendant relevant de soin… Elle devrait donner lieu à des modifications tant techniques – par exemple création de salles d’injection supervisées– que politiques – par exemple remise en question de la pénalisation pour usage simple, du moins sous la forme de peine de prison.

De l’autre côté, une loi récente, celle de la libéralisation partielle des jeux d’argent en ligne, peut représenter un modèle très différent. Il s’agit d’une véritable légalisation d’activités jusque là illicites : le jeu d’argent a été, durant des siècles, l’objet d’une prohibition, assortie d’exceptions pour les casinos, et pour les grands monopoles d’état que sont la française des jeux et le P.M.U. Cette prohibition millénaire a donc fait place à un marché concurrentiel, selon un modèle qui se rapproche du « modèle de Reno » évoqué plus haut. Il est trop tôt pour juger des effets de ce changement, mais il faut noter que dans ce cas le libéralisme est modulé par une régulation assez importante : Tout d’abord, seuls quelques types de jeux en ligne ont été légalisés : les pronostics sportifs et hippiques, et le poker. Les jeux de casino comme les machines à sous restent interdits. L’ouverture du marché ne concerne que les jeux en ligne, qui étaient, de toute façon, difficiles à interdire purement et simplement, du fait du caractère mouvant et international d’Internet. Ensuite, les opérateurs sont soumis à un cahier des charges exigeant, tant au niveau de la protection de la jeunesse et de la lutte contre le jeu excessif, que contre le blanchiment d’argent. Surtout, des instances de régulation sont mises en place : l’ARJEL (autorité de régulation du jeu en ligne, comité consultatif des jeux pour les jeux en « dur », assorti d’un observatoire des jeux.

Dans le cas de l’héroïne, la réduction des risques et les traitements de substitution modulent tant bien que mal ce qui reste un modèle très prohibitionniste. Pour le jeu, ces régulations modulent ce qui est un modèle libéral, avec la possibilité d’éviter une expansion infinie de l’offre.

Perfectibles, ces deux approches peuvent fournir une idée des deux pôles entre lesquels pourrait s’ordonner une régulation pour tous les objets d’addiction, en fonction de leur dangerosité, ou de leur potentiel addictif supposé. La prohibition ne fonctionne que si elle est assortie de mesures de réduction des risques, et de la proposition d’alternatives jugées moins dangereuses que le produit en cause. Le modèle libéral ne fonctionne que si les divers opérateurs sont soumis à une régulation extérieure et indépendante, c’est-à-dire si une possibilité, même virtuelle, de prohibition, est présente.

Il est évident que la nourriture, ou les jeux en réseau, ne peuvent et ne doivent être règlementés de la même façon que les drogues ou les médicaments. Mais il serait trop simple – et il en est pourtant généralement ainsi – de faire comme si existaient des objets de consommation absolument mauvais et dangereux – les drogues – et d’autres totalement inoffensifs, qui ne devraient être régulés que par les lois du marché.

Bibliographie

Avena N, Rada P., Hoebel BG. : Evidence for sugar addiction : behavioral and neurochemichal effects of intermittent, excessive sugar intake, Neuroscience and Biobehavioral Rev. 32, 20-30, 2008.

Blaszczynski A., Ladouceur R.: “A science-based framework for responsible gambling : the Reno model”, Journal of Gambling Studies, vol.20 (3): 301-317, 2004

Delattre N.: Scientisme et guerre des sciences, Psychotropes, vol.16 (3-4) :77-88, 2010

Derrida J. : La Pharmacie de Platon, in La Dissémination, Paris, Seuil, 1972.

Descola Ph : Par delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

Binswanger L.: Introduction à l’analyse existentielle, Paris, Ed de Minuit, 1971.

Canguilhem G., Le normal et le pathologique, Paris, Presses Universitaires de France, 1966.

Descola P.: Par delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2006.

Griffiths M.: Fruit machine gambling: The importance of structural characteristics. Journal of gambling studies, 1993 – (Springer ed)

Hacking I.: Entre science et réalité, la construction sociale de quoi?, Paris, La découverte, 2001.

Hodge J. E., McMurran M., Hollin C. R. (Eds.), Addicted to crime? Glasgow: John Wiley & Sons Ltd, 1997.

Holden C.: Behavioral addictions: do they exist? Science, 294(2001), 980-982.

Kalant H: What neurobiology cannot tell us about addiction, Addiction, 105, 780-789, 2010.

Kalant, H. Drug classification: science, politics, both or neither?. Addiction, 105: 1146–1149. 2010.

Koob G., LeMoal M.:Neurobiology of addiction, Academic Press, 2005.

S. Ledermann, J. Weill : Pour une lecture critique de la « Loi de Ledermann ». Suivi d’une réédition partielle de l’ouvrage de Sully Ledermann : Alcool, Alcoolisme, Alcoolisation, Paris, Ireb, 1993.

Le Moal M.: Voiles toutes vers le passé, Psychotropes, 2009/2 (Vol. 15)

Lenoir M, Serre F, Cantin L, Ahmed S.: Intense sweetness surpasses cocaine reward. Plos One, 2(8) e698. 2007.

Miller W.R., Rollnick S., Motivational interviewing. Preparing people to change addictive behavior, Guilford Press, 1994

Peele S. (with Archie Brodsky): Love and addiction, Taplinger, N.Y, 1975.

Prochaska, JO.; DiClemente, CC. The transtheoretical approach. In: Norcross, JC; Goldfried, MR. (eds.) Handbook of psychotherapy integration. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2005. p. 147–171.

Reith G.: (2007) Gambling and the contradictions of consumption: a genealogy of the ‘pathological’ subject American Behavioral Scientist 50 (13) pp1-23

Rose G.: Sick individuals and sick populations, Int. Journ. Of Epidemiology, vol. 14, N°1, 1985.

Schmidt C. La Neuroéconomie, Paris, Odile Jacob, 2010

Schull ND. Machines, medication, modulation: Circuits of dependency and self-care in Las Vegas. Culture Medicine and Psychiatry 2006, 30 : 223-247

Skog, O-J., Elster J.: Getting hooked : rationality and addiction. Cambridge University Press;1999.

Slutske W.: Natural recovery and treatment-seeking in pathological gambling: results of two U.S. national surveys. Am J Psychiatry 2006, 163 : 297-302

Stiegler B., Prendre soin, Paris, Flammarion, 2008.

Valleur, M. La nature des addictions, Psychotropes, 2009/2 (Vol. 15)

Valleur M, Matysiak J.C : Les addictions Paris, Armand Colin, 2002 ‘rééd. 2006).

Valleur M, Matysiak J.C : Le désir malade, Paris, J.C. Lattes, 2011.

Van Houdt T.: Healing words. Ancient rhetoric and medecine in Pascasius Justus treatise, Alea sive de curanda ludendi in pecuniam cupididate, Res Publica Litterarum, 2008.